«Я позиционирую себя как человек с камерой. Я не фотограф как таковой, поскольку фотография – это лишь инструмент, с помощью которого ты рассказываешь истории», – говорит Стас Козлюк, который, сотрудничая с отечественными изданиями («Український тиждень», «Бабель») и международными агентствами как автор, фотограф и фиксер, рассказывает истории о войне в Украине с 2014 года. На этой неделе работа Стаса по освещению полномасштабного вторжения была отмечена самой престижной журналистской наградой – Пулитцеровской премией. Козлюк стал ее лауреатом в составе команды The New York Times: издание, для которого он работал фиксером, получило Пулитцера в номинации «Международный репортаж» с формулировкой «за непреклонное освещение вторжения россии в Украину, в частности восьмимесячное расследование гибели украинцев в городе Буче и ответственности российского подразделения за эти убийства».

Сам Стас на вопрос о том, какие снимки считает самыми важными с момента полномасштабного вторжения, отвечает так: «Наверное, те, что сделали Евгений Малолетка и Мстислав Чернов в Мариуполе. Мы все помним, как российская пропаганда просто корчилась после их фотографий бомбардировки больницы. Путин на тот момент рассказывал, что Россия не воюет с гражданскими, а здесь – гражданский объект разбит. И российская пропаганда уверяет, что там база «Азова», что там нет гражданских, но есть фотографии, и на них – роженицы с детьми». Снимки, о которых говорит Стас, также отмечены в двух номинациях – «За служение обществу» и Breaking News Photography: за фотографии из оккупированного россиянами Мариуполя, сделанные Малолеткой, Черновым, а также Василисой Степаненко и французской корреспонденткой Лори Хиннат, награду получило информационное агентство Associated Press.

Впрочем, понятно, что получение престижных наград – отнюдь не главная составляющая повседневной работы военных корреспондентов. О том, что на самом деле представляет собой эта работа, как и почему люди за нее берутся и не оставляют, рассказывает девятый эпизод цикла «Медіа на війні: Трансформація» – «На передовой», одним из героев которого стал Козлюк. В рамках партнерского спецпроекта о медиа во время войны публикуем еще больше личного опыта Стаса и его рассказ о…

…о первой командировке на войну

– В 2014 году я работал в издании «Український тиждень», и редактор не хотел отпускать меня в командировку на Донбасс. Тогда я подписал у него документы на отпуск, а у финансового директора… заявление на командировку. Уже постфактум, на пятый день работы в Славянске, я написал редактору, что у меня есть репортаж на 30 тыс. знаков о жизни деоккупированного города. Это было где-то через две-три недели после деоккупации, хорошо помню момент сбития МН17… (напомним хронологию: 5 июля 2014-го террористов во главе с Игорем Гиркиным (Стрелковым) заставили отступить из Славянска, а 17 июля эти же террористы сбили Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявший регулярный рейс МН17, вследствие чего погибли 298 человек; в ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал вину Гиркина и двух его приспешников доказанной, приговорив их заочно к пожизненному заключению. – MBR).

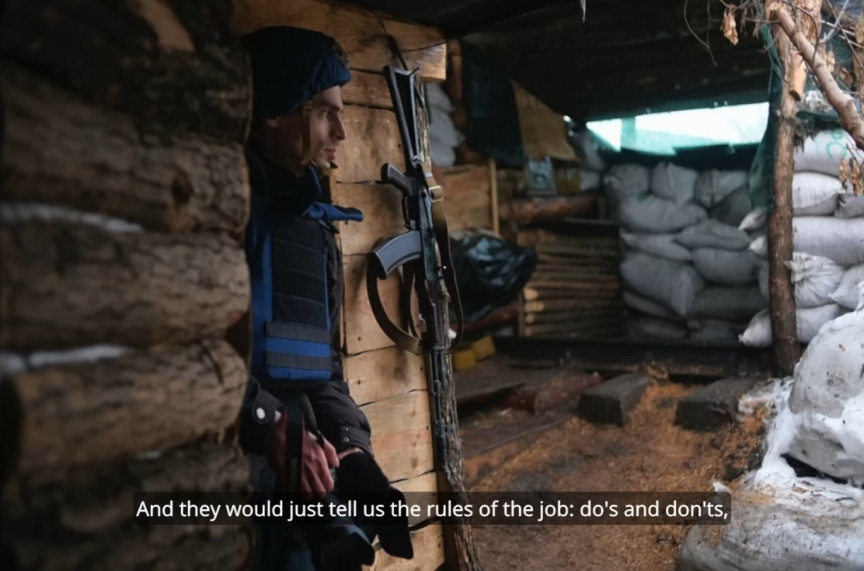

…о правилах работы в зоне боевых действий

– По-моему, тогда, в 2014-м, большинство украинских журналистов не имели ни знаний, ни навыков работы на войне. Было разве что несколько десятков человек, работавших в горячих точках: в основном международные журналисты. Меня учили коллеги-фотографы, работавшие с международными агентствами и снимавшие разные войны: в бывшей Югославии, в Чечне, Афганистане, Сирии, Ираке. Мы собирались с ними где-то в пабе – и они просто рассказывали, что делать, чего не делать, как передвигаться в зоне боевых действий, как и сколько снимать, а еще – как определить момент, когда нужно сваливать. Они нам объясняли: кадры важны, но мертвый ты ничего не сделаешь.

Позже, где-то с 2015-го, начали организовывать большие тренинги на полигонах. В частности, такие проводил Институт массовой информации. Я застал два из них, в 2017 и 2021 годах. Нас вывозили на полигон под Киев, и мы там три-четыре дня ползали, падали, бегали, оказывали первую медицинскую помощь, отрабатывали эвакуацию, работу в парах и т. д. Почему это важно? Понятно, что через несколько дней из тебя не сделают спецназовца, который точно знает, что делать в любой ситуации: будь то авиационный удар, артиллерийский обстрел или захват в плен. Но ты по крайней мере будешь хоть примерно представлять, что тебя ждет, и, возможно, эти знания помогут в дальнейшем.

Но с 2014 года война очень изменилась. Тогда не было авиации, не было ракет, не было такого масштаба. Поэтому опыт, который у меня есть, конечно, помогает работать, но сейчас война другая…

© Стас Козлюк | twitter.com/ReporterTired

Сейчас я могу сказать так: работая с военными, ты всегда их слушаешь, потому что они больше знают и понимают. Они в курсе оперативной ситуации. Поэтому первое, что ты делаешь, приезжая на место, – расспрашиваешь: что делать, если обстрел; где прятаться; куда бежать, за кем бежать; как уезжать. Но если работаешь сам, то и сам для себя принимаешь решение, когда оттуда ехать. Обычно это момент, когда «очень громко». И это «очень громко» для всех разное. Для кого-то это мины, падающие в непосредственной близости, а для кого-то – разрывающиеся километра за два снаряды.

Например, мы снимали историю о саперах в Харькове: на северной Салтовке и дальше в сторону объездной дороги. Там взрывалось постоянно, но нужно было делать свою работу. Также мы работали со спасателями в Николаеве – и, соответственно, жили так же, как они. Спасатели – это обычно одни из первых, кто приезжает на место прилетов. Люди, извлекающие других из-под завалов, несмотря на риски и опасности. В Николаеве после обстрелов под ногами могут лежать кассетные снаряды – и все что угодно! Спасатели могут погибнуть. И несмотря на это, они едут помогать людям. Чтобы рассказать их историю, ты отодвигаешь свои страхи на задний план. Едешь с ними, смотришь, как они себя ведут, – и пытаешься поступать соответственно. Если будет высокий риск, они тебе скажут. Но ты должен и сам понимать: если на земле могут быть кассетные снаряды, то не ходишь с камерой у лица, а время от времени смотришь под ноги.

…о самых тяжелых моментах за время полномасштабной

– Трудно было снимать мертвых гражданских. Ты к этому не готов и никогда не будешь.

Мы с коллегами работали в Киевской области сразу после деоккупации, пытались попасть в Бучу. Нас туда не пустили. И местные – кажется, из села Дмитровка – сказали нам, что неподалеку по Житомирской трассе была база россиян: люди пытались скрыться по этой дороге, и часть из них постреляли. Мы туда приехали – и там были десятки убитых, сожженные машины… У дороги просто лежит груда горящих, обгоревших тел – я так понимаю, пытались скрыть следы преступления. Наверное, это было самое страшное, что пришлось увидеть за все время.

Вторая история – о Харькове. И не совсем о журналистике. Тогда мы с коллегами-иностранцами вывозили парализованную женщину из дома, уничтоженного то ли «Градами», то ли «Ураганами». Она лежала на первом этаже – в неотапливаемой квартире без целых окон, без воды, без электричества, без ничего. И мы ее вытащили, нашли место, куда можно было перевезти. Сделали что-то хорошее, наверное. Это важно.

…о «где вы были восемь лет»

– В этом феврале у меня был очень неприятный разговор с одной иностранной журналисткой. Она буквально на меня кричала и спрашивала, что делали украинские журналисты все эти восемь лет. У меня встречный вопрос к ней: а пробовала ли она хотя бы поинтересоваться, прежде чем кричать. Потому что материалов действительно очень много: фото, видео, тексты – переведены на английский, французский, немецкий и т. д. И это как материалы украинских журналистов, так и приезжавших сюда, работавших здесь иностранных коллег. Другое дело – реакция, заинтересованность в происходящем в Украине. И именно ее, по-моему, не было. Почему? Это вопрос, наверное, не ко мне. Зависело ли что-то от работы журналистов? Не знаю. Журналисты делали все, что могли. Мы жили в окопах. Мы были с людьми в подвалах под обстрелами. Вопрос в том, как реагировали на эти материалы.

С 24 февраля 2022-го все немного изменилось, потому что изменился масштаб, стал значительно больше. И на наши материалы, наконец, начали обращать внимание.

…о мифах, которым люди верят больше, чем увиденному собственными глазами

– Из года в год мы с коллегами разговаривали с людьми на Донбассе – и они рассказывали нам одни и те же мифы. К примеру, очень живучим оказался миф про 700 человек, якобы расстрелянных в больнице в Славянске летом 2014-го. Но я лично был в Славянске сразу после его освобождения, был в больнице, о которой они говорили: обошел ее вдоль и поперек, спускался в подвалы – там не то что тел, там даже следов не было. А вряд ли через неделю-две можно скрыть следы расстрела 700 человек. Но люди мне не верили, хотя сами ничего видели: им кто-то это рассказал – знакомые знакомых, которым рассказали знакомые знакомых – и эта информация для них оказалась более релевантной и достоверной, чем информация от меня как украинского журналиста.

Местные – по крайней мере часть местных – не доверяли украинским журналистам. Эти люди в большинстве своем смотрели российское телевидение. Годами мы приезжали туда – а у них «Россия Сегодня», «Россия-1», RT и т. д. Из украинских телеканалов был только «1+1», и ему они не верили: говорили, что там «вранье, ложь, пропаганда».

Многие рассказывали нам о том, что якобы украинские военные обстреливают дома гражданских. При этом показывают тебе обстрелянный дом: четко видно, откуда прилетело – явно с территории, контролируемой пророссийскими боевиками или террористами (тогда мы их называли так). Спрашиваешь местных: каким образом украинские военные могли обстрелять этот дом, если летело явно не с их позиций? И они объясняют: украинские военные ночью на танке уехали в поля, чтобы расстрелять дом. Продолжаешь спрашивать: зачем им ехать на территорию врага, чтобы обстрелять дом? Как им вообще удалось на танке туда добраться? Танк – это не велосипед, он очень громкий, его бы услышали и расстреляли... Ответа не последовало.

Но люди верят в то, во что верят. За долгое время российская пропаганда постепенно настолько промыла и изменила сознание этих людей, что они уже не доверяют тому, что видят своими глазами. И журналистика, мне кажется, здесь уже ничего не изменит. С этим может работать только пропаганда и контрпропаганда, но журналисты этим не занимаются.

…о российской пропаганде

– Важно понимать, что российская пропаганда начала работать не в 2014-м, а гораздо раньше. Мне трудно оценить, когда именно, поскольку я достаточно молод, мне 30. Но это длилось десятилетиями, на это ушли миллионы и миллионы долларов. Это у них такая многоходовочка. Я не знаю, почему украинские власти в этом вопросе ничего не делали: наверное, можно спрашивать господина Кучму или Виктора Януковича, почему так происходило.

Российская военная пропаганда в большинстве своем очень проста и очень агрессивна. Мне родственники из россии много рассказывали об автобусах, остановленных «правосеками», которые «избили людей, ограбили, увели мужчин в неизвестном направлении». Я до сих пор помню старую историю о поезде, который будто бы остановили где-то возле Козятина или Пирятина, что-то такое. И туда опять же зашли «правосеки», проверили паспорта: тех, у кого нашли российскую прописку, избили и увели в неизвестном направлении. Эта примитивность и агрессивность работает: очень много таких историй, и когда ты их слышишь, то думаешь (если в принципе на них как-то настроен): «Ну, блин, не могут же все они быть выдуманы!»

…об украинской контрпропаганде

– Какой она должна быть? Трудно сказать. Мы не можем отвечать аналогичной пропагандой, потому что на этом поле все равно проигрываем – поскольку у нас нет такого ресурса, который есть у россиян. Нет столько денег. Поэтому ответы должны быть «асимметричными», но, как именно они должны выглядеть, я не знаю, поскольку не занимаюсь информационными войнами.

Возможно, таргетирование этой пропаганды должно быть не только на украинскую, но и на российскую аудиторию: с наглядным объяснением, что именно ожидает россиян, которые придут воевать в Украину.

А для украинской аудитории, мне кажется, достаточно просто показывать то, что остается после россиян. Для чего это делать? Потому что у меня иногда вызывает огромное удивление адекватность некоторых людей. Есть люди, которые после всего, увиденного в Буче, Бородянке, Ахтырке, Тростянце, на Харьковщине, в Изюме, Херсоне, продолжают говорить что-то вроде «ну, русские же не все плохие» или «это все Путин». Но не Путин напрямую сбрасывает бомбы, не Путин расстреливает людей. Это нужно объяснять.

…о западной аудитории и иностранных журналистах

– Раньше коллеги из разных NGO, работающие с западной аудиторией, с людьми, принимающими решение на Западе, говорили: в целом в мире понимают, что и почему происходит в Украине, что это война, что Крым оккупирован. Но долгое время не было какой-либо адекватной реакции, скажем так. Что касается иностранных журналистов, сейчас работающих в Украине, то для них это не их война. Они, конечно, могут обидеться, но... Они переживают это по-другому, потому что это не их страна и не их сограждане.

Есть абсолютно неадекватные люди – и они везде. Вспомним историю о фиксере-украинце и итальянском телеканале, которые пришли в Винницу к женщине в реанимацию и показали ей видео с моментом, на котором убило ее ребенка. В чем ценность этого кадра? Я не знаю. Тогда они рассказывали, что женщина сама об этом просила, но даже если так, то нужно учитывать состояние человека. Человек в реанимации или в послереанимационном состоянии не может сознательно принимать решение. Можно много говорить о том, что этот крик матери должен услышать весь мир, но это просто гребаный пафос, хайп и почесывание собственного эго.

Еще помню, как на Донбассе кто-то – кажется, бельгийское телевидение, но я не уверен – снимал историю о пенсионерах, остающихся в селах в прифронтовой зоне. И они спрашивали своего фиксера, почему бабушка не плачет. Они задают ей какие-то вопросы о войне – а она спокойно сидит, все рассказывает. И фиксеру в итоге говорят: если бабушка не заплачет, то материал никуда не пойдет. И пожилую женщину начинают выводить на слезы вопросами типа «А вы готовы умереть от рук армии Путина?». Это какая-то абсолютная дичь, так не должно быть.

Естественно, нельзя сказать, что все иностранцы плохо работают. Или что все они работают хорошо. Тем не менее для большинства из них характерно отличное от нашего отношение к этой войне: они вообще воспринимают ее как войну между Украиной и россией, а не как войну между демократическим миром и авторитарным. Для нас это война за ценности, но не все иностранцы это понимают. И именно это им очень сложно объяснить.

Некоторые из иностранцев, особенно в первый месяц полномасштабной, воспринимали все это как условный Афганистан. Понимали, что здесь две армии, одна из которых – условный Талибан, у которого нет большого количества бронетехники, самолетов, ракет и т. д., а вторая армия – большая и мощная. И такие корреспонденты тянули сюда этот афганский опыт, но он не работал, потому что в Украине столкновение двух огромных армий, и здесь совсем другие правила работы. Но конечно, есть адекватные коллеги, понимающие, куда они приехали, что здесь делают, что такое война. У них есть уважение к человеку, к его личному пространству, к его горю. Они понимают, что каждый человек имеет право на горе и есть определенный момент, когда нужно перестать задавать вопросы.

…об этике военной журналистики

– Момент, когда нужно остановиться, важно почувствовать, но все же часть коллег этого не чувствует… Помню, мы снимали, кажется, в Невельском – это такое небольшое село на Донетчине возле Песков. И там встретили местную женщину-пенсионерку, у которой не было денег и некуда было ехать. Коллега начинает ее расспрашивать: как вы здесь живете, как вам сложно – ведь ни воды, ни света нет, снаряды падают. И в какой-то момент бабушку начинает бить истерика. Но коллега этого не замечает и продолжает задавать вопрос за вопросом. В такой ситуации приходится вмешиваться и останавливать. Историю рассказать важно, но в то же время важно не травмировать человека больше, чем он уже травмирован. Об этом нужно помнить всегда.

Еще один важный аспект – как снимать раненых, детей и убитых. В первую очередь нужно подчеркнуть, что это три разные категории. Детей в принципе не снимают без разрешения родителей. Что касается раненых, то, если он в адекватном состоянии, в сознании, можно поинтересоваться: «Можно ли, чтобы я вас сфотографировал?» Если не можешь спросить разрешения у самого человека, то спрашиваешь либо у врача, либо у кого-то, кто может принять это решение. Ты всегда должен помнить: в итоге изображения увидят родные этого человека.

В целом я стараюсь снимать так, чтобы не было видно лица. Мы с коллегами, например, снимали эвакуацию военных на медэваках – и делали это так, чтобы не было видно лицо раненых бойцов.

Если снимаешь убитых людей, то не нужно акцентироваться на подробностях, снимать крупные планы нанесенных травм. Конечно, есть моменты, когда эти правила можно нарушать, но в целом для меня они такие. Я всегда думаю о родственниках, которые в результате это увидят.

Вместо этого ты можешь акцентироваться на каких-то деталях. Все помнят фотографию из Бучи с красным маникюром… Это могут быть общие планы с расстояния. Ты можешь размывать фон, можешь прятать убитых за деталями, ландшафтом, автомобилями, за чем угодно. Ты не шакал, пришедший на труп. Перед тобой все равно человек, ты должен его уважать.

…о погибших коллегах

– Все мы делаем свою работу, и это снова пафосно звучит, но мы понимаем, что не все могут вернуться с этой работы. Такова реальность.

История с Максом Левиным (фотокор LB.ua, сотрудничавший с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press и т. п., был застрелен российскими военными весной прошлого года на оккупированной Киевщине. – MBR) мне близка. За три месяца до начала полномасштабного вторжения мы с Максом вместе работали все время, потом немного разбежались, потому что я уехал работать фиксером, а он поехал дальше делать свою работу. Это история о красной линии, о том, в какой момент нужно уйти. Макс был очень хорошим фотографом и сделал свой выбор: не знаю, был ли он правильным, неправильным – трудно сказать.

Появляется понимание, что ты не бессмертен, что нужно быть осторожным. Но в то же время нужно продолжать работать. Если кто-то из коллег погиб, то кто-то все равно должен продолжать эту работу. Все равно кто-то должен туда ездить, писать, снимать. Просто ты понимаешь, что теперь на одного человека меньше будет ездить на войну (в целом, по данным Института массовой информации, вследствие войны россии против Украины уже погибли 57 медийщиков, из них десять – во время профессиональной деятельности. Последним сейчас считается журналист французского агентства AFP Арман Солдин, погибший 9 мая в результате ракетных обстрелов вблизи Часова Яра под Бахмутом. – MBR).

…о том, что каждая история войны важна – и должна быть рассказана

– Все зависит от контекста, от ситуации. Есть истории, которым достаточно одной фотографии, есть истории, которые без текста не рассказать. В целом в журналистике люди часто гонятся за какими-то горячими новостями. Это можно, кстати, видеть по деоккупированным территориям: приехали, отснялись, рассказали историю, уехали. Как дальше живут люди – вопрос. А мне кажется, что важно отслеживать истории во времени, в развитии. Что происходит дальше: через две недели, через месяц, через два года, три, пять лет – на это нужно смотреть, потому что это также интересно. Все истории людей важны. Проблема может быть только в том, что ты неинтересно расскажешь эту историю.

© Стас Козлюк | twitter.com/ReporterTired

У фотографов есть шутки об идеальном кадре. Например, во времена Януковича идеальный кадр фоторепортера выглядел бы так: митинг оппозиции, прибегает «Беркут», начинает всех разгонять – а на этом фоне раздевается кто-то из FEMEN и проезжает кортеж с собственно Януковичем. Это и есть универсальный идеальный кадр.

А есть еще, условно говоря, идеальная история для конкретного фотографа. Так, в апреле прошлого года в Бородянке мы встретили одного иностранного фотографа, довольно молодого. И он расспрашивал, не видели ли мы где-то здесь останков человеческих тел, потому что это доказательство российских преступлений. Мы же у него спрашиваем, а разбитого города тебе не хватает как доказательства? То есть тебе мало людей, которые на улице готовят себе еду – тебе нужны убитые люди, да?

К чему я веду: все истории важны. Кто-то потерял родственников на войне, кто-то не потерял – но эти истории не нужно сравнивать, потому что важны обе, просто они – разные.